盛夏七月,位於河西走廊最西端的敦煌,迎來了又一個瓜果飄香的豐收季節。

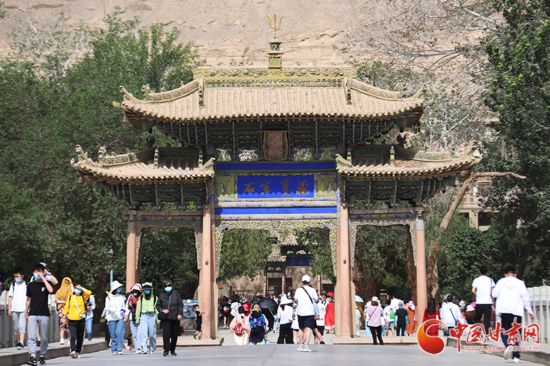

聞名天下的世界文化遺產——莫高窟,正敞開懷抱迎接著來自四面八方的游客。

世界文化遺產——敦煌莫高窟游客絡繹不絕

2019年8月19日,習近平總書記甘肅考察第一站就來到了敦煌,深入莫高窟、敦煌研究院,實地察看珍藏文物和學術成果展示,同專家、學者和文化單位代表座談,聽取文物保護和研究、弘揚優秀歷史文化情況的介紹。

7月24日上午,由中共甘肅省委網信辦主辦、中國甘肅網承辦的“跟著總書記看甘肅”網絡主題採訪活動採訪團來到敦煌,走進莫高窟和敦煌研究院,實地感受習近平總書記對敦煌文化深刻的理解、寄予的厚望,以及一代又一代敦煌守護者堅守大漠、甘於奉獻、勇於擔當、開拓進取的“莫高精神”。

銘記關懷,不負重托。一年來,敦煌研究院文物保護工作者牢記總書記的殷切囑托,守初心、擔使命,在文化遺產保護、研究、弘揚等方面奮力書寫著新的篇章。

文物保護從“搶救”到“預防”的轉變

“總書記對我們當前文物保護和敦煌文化傳承創新給予了充分肯定並提出殷切希望,這讓我們備受鼓舞。”回憶起總書記視察時的情景,敦煌研究院院長趙聲良至今仍感振奮。

莫高窟,位於敦煌市東南25公裡的鳴沙山東麓,始建於十六國的前秦時期。經歷自4至14世紀連續開窟造像,形成南北長1000多米的石窟群,集建筑、彩塑、壁畫於一體,是我國規模最大、內容最豐富的古典文化藝術寶庫,於1987年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

“敦煌研究院的任務主要包括保護、研究、弘揚三個方面。首先,我們要把這些珍貴的文物保護好,然后研究它們的價值和意義,還要弘揚、傳播,讓更多的人了解敦煌藝術,學習中國傳統文化。”趙聲良說,“三大任務”中保護最為重要,如果洞窟保護不好,一切都無從談起。

游客在敦煌莫高窟排隊等待參觀

為守護莫高窟,以常書鴻、段文杰、樊錦詩為代表的一代又一代敦煌人扎根大漠,奉獻青春……

“對莫高窟而言,保護永遠是第一位的。在文物保護方面,我們走過了幾十年的路子。特別是改革開放以來,我們加強國際合作,應用先進技術開展文物保護。一方面我們的科學技術水平提高了,另一方面我們有了更先進的理念。最根本的是我們的文物保護工作,從最初的搶救性保護逐漸向預防性保護轉變。文物像人一樣,生了病要趕緊搶救,但最好的辦法是做好預防保護措施,別讓它生病。”趙聲良說,在預防保護方面,我們通過科技手段對石窟內的溫度、濕度、空氣質量變化進行全面監控,當洞窟裡的溫度或濕度超標時,監控系統就會自動報警,我們就會關閉洞窟暫停開放,避免洞窟因為游客增加,溫度、濕度上升而產生破壞。

作為世界文化遺產,莫高窟的保護是為了更好的向游客開放。那麼,文物保護與旅游開放的矛盾如何統一?這是一代代敦煌守護者共同思考的問題。

“保護是為了讓文物更好地傳承下去,但保護並不是關起門來搞保護,而是在護的前提下開放。所以,我們要科學的調查洞窟的承載量,測定一個洞窟一天之內最大限度能容納多少人。經過多年的研究、調查,最后得出洞窟的承載量:中小型洞窟每天6000人,大型洞窟每天12000人。這是整個莫高窟游客承載量的極限。”趙聲良說,隻有通過科學的調查,才能最大限度的滿足游客的參觀需求。

“數字化”讓文物活起來,讓游客看個夠

由於莫高窟內的彩塑和壁畫,都是由泥土、木材、麥草等易腐易壞易風化的材料制成,一旦被破壞,將會永遠消失。

為應對莫高窟不可逆轉的衰退,上世紀90年代初,時任敦煌研究院院長的樊錦詩先生提出了“數字敦煌”的構想,運用高科技手段為莫高窟建立數字檔案。

2014年,莫高窟數字展示中心投運,使得莫高窟的開放和旅游模式發生“革命性”的變化:游客通過網絡預約后,先在數字展示中心通過兩部時長各20分鐘的主題電影、球幕電影,提前了解莫高窟的背景知識,然后乘坐擺渡車從數字展示中心抵達莫高窟,根據團隊和散客分組后,由講解員引導按照既定路線進洞窟參觀。壓縮了游客在洞窟內的時間,但游客獲取的信息量卻大大增加。

游客在敦煌莫高窟小牌樓前拍照

受新冠肺炎疫情影響,莫高窟自今年1月24日起暫停開放。春節期間,敦煌研究院迅速集結工作人員,聯動騰訊一起與時間賽跑,於2月20日推出“雲游敦煌”小程序,不僅從藝術類型、朝代、顏色等多維度呈現敦煌石窟壁畫,還創造性地推出了“今日畫語”吸引用戶“天天登門”,通過最早的3D圖案畫、AI演奏會等有聲版系列壁畫,讓人們宅在家中動動指尖就能“雲游”敦煌。

據統計,截至5月10日莫高窟恢復開放,“雲游敦煌”小程序已擁有365萬用戶,在線接待游客1360萬人次,相當於莫高窟2019年游客接待量216萬的6.3倍,被業內譽為“現象級旅游產品”。

“為了滿足越來越多的游客的參觀需求,目前我們正在計劃建數字展示中心的二期工程。通過數字化手段,把很多因保護原因不能開放的洞窟內的精美壁畫展示出來,讓廣大游客進去以后看個夠。同時,通過最先進的科技手段,讓古老的文物活起來,比如讓‘飛天’飛起來,讓故事中的人物動起來,這些技術已經完全成熟。”趙聲良說,數字展示中心二期工程既能全面、真實地展示洞窟的內容,又能增加游客的興趣,也有助於廣大游客更好的理解敦煌藝術的魅力。隻有運用先進科學技術提高保護水平,才能將這一世界文化遺產代代相傳。

通過國際學術交流助推“一帶一路”建設

文明因多樣而交流,因交流而互鑒,因互鑒而發展。敦煌文化是中華文明同各種文明長期交流融匯的結果。中華文明以海納百川、開放包容的廣闊胸襟,不斷吸收借鑒域外優秀文明成果,造就了獨具特色的敦煌文化。

“在研究方面,我們不斷推動國際交流,通過學術研究和文化交流,推動‘一帶一路’建設。先后與美國、日本、英國、法國等10多個國家和地區的30多家機構以及國內40多家科研院所、大專院校持續開展多種形式的交流與合作。”趙聲良說,選派專家赴印度、伊朗、吉爾吉斯斯坦、阿富汗等國考察訪問,與他們建立了良好的學術交流關系,並達成合作意向。接下來,我們會利用我們在文物保護方面的力量,幫助他們做一些文物保護的工作。

從2018年開始,敦煌研究院同柬埔寨吳哥窟建立了學術交流關系,並拍攝了紀錄片《莫高窟與吳哥窟的對話》在央視播出,展現了“一帶一路”兩處世界文化遺產的文化底蘊和人類命運共同體的精神內涵。

趙聲良說:“吳哥窟位於海上絲綢之路的交通要道,莫高窟位於陸上絲綢之路的重要都會,兩處世界文化遺產之間的對話,體現了‘一帶一路’相關國家民心相通、建立命運共同體的思路,在學術界引發了強烈的反響。”

趙聲良表示,下一步,我們將積極融入“一帶一路”建設,搭建相關國家文化交流平台,加強與相關國家人文交流和文物保護方面的合作,做新時代中華文化的繼承者、創新者、傳播者。

完善人才激勵機制,提高科研隊伍專業化水平

三危山下、宕泉河邊,在與莫高窟九層樓相望的山上,有一片敦煌研究院公墓區。這裡安葬著常書鴻、段文杰以及其他20多位敦煌文物事業的先輩。他們生前守護莫高窟,去世長眠此地,永遠地堅守在大漠,守護著莫高窟。

“文物保護最根本的是人。敦煌研究院經歷了七十多年的歷程,之所以能夠發展起來,就是因為我們有一批強有力的人才隊伍。上世紀八十年代的老院長段文杰先生就非常重視人才培養,隻要研究院有錢,就毫不猶豫地讓年輕人去國內外的大學進修學習。”趙聲良說,這種做法一直傳承到現在,特別是跟日本、美國、法國、英國等國家建立學術交流關系之后,最重要的一個內容就是派人出去學習,讓我們的學者、特別是年輕學者,有機會接觸國際敦煌學研究、文物保護領域的情況,拓展我們的視野。

游客在敦煌莫高窟參觀

在建立人才激勵機制方面,敦煌研究院創新全院人事管理方式,獲得公開招聘自主權和副高級職稱評審權,全面落實承擔科研課題技術人員崗位配套津貼和配套科研專項經費政策,增加年度績效獎勵額度,落實職工休假、療休養等福利待遇,加大高層次人才引進力度,從工資、津貼、職稱、科研、住房等多個方面給予配套支持。

到2019年,敦煌研究院職工總數1460人,在編職工421人,其中博士學位28人、碩士學位75人、大學本科學歷234人,本科以上學歷人數佔全院在編職工總數的83.2%。值得一提的是,在這些職工中竟有100多對夫妻。每年還有年輕人不斷地加入,不斷地傳承著堅守大漠的精神。

趙聲良說,下一步,我們將進一步破解制約事業發展的瓶頸和問題,為科研工作者開展研究、學習深造、研修交流搭建更好平台,有效激發專業技術人員的科研工作熱情,提高科研隊伍專業化水平,支持和鼓勵更多優秀專業人才扎根敦煌。

把敦煌研究院建設成敦煌學研究的高地

七十多年來,一代又一代敦煌守護者秉持“莫高精神”,隱身大漠譜寫了舉世矚目的敦煌傳奇,讓沉積千年的莫高窟盛世重光,展示著絲綢之路的悠久歷史和中華文明的博大內涵。

敦煌文化屬於中國,但敦煌學是屬於世界的。趙聲良說:“敦煌學的內涵無比廣闊、內容無比豐富,僅靠敦煌研究院一家是研究不完的。因此,我們秉持開放的心態,加大力度引進高層次訪問學者和特聘研究員,多角度、多維度解讀敦煌文化的價值。”

近年來,敦煌研究院終堅持以文化遺產保護工作為基礎,終將學術研究作為事業發展的核心任務,不斷完善敦煌學學術研究體系和學科體系建設,持續引領敦煌學研究的發展方向。

游客在敦煌莫高窟參觀

趙聲良透露,敦煌研究院將科學編制與習近平總書記重要講話精神高度契合的、能夠引領敦煌研究院未來30年發展的《敦煌研究院總體發展規劃》,從國家戰略高度開展整個絲綢之路文化遺產價值整體挖掘與保護研究,建成文化遺產保護國家研究中心。

趙聲良表示,我們也在努力營造一個良好的氛圍,讓敦煌研究院能夠吸引國內國外的專家學者到這兒來進行學術研究,努力把敦煌研究院建設成為“文化遺產保護傳承典范”和“敦煌學研究高地”,向世界講好敦煌故事,傳播好中國聲音。

推進智慧化管控系統 蘭州市500余家“網約房”納入治安管理 人民網蘭州8月9日電 (高翔)近年來,網上提供房源、網上簽訂交易的新型出租房屋模式“網約房”日益增多。據蘭州市公安部門統計,目前蘭州市共登記“網約房”500余家…【詳細】

九集紀錄片《紅色甘南》在蘭首映 人民網蘭州8月10日電 (魏怡)8月9日下午,九集紀錄片《紅色甘南》在蘭舉行首映禮。該片由甘南州委宣傳部出品,前后拍攝制作歷時四個多月。 “甘南這塊美麗的土…【詳細】

蘭州新區開出首張《中國稅收居民身份証明》 助力企業“走出去” 人民網蘭州8月9日電 (高翔)日前,蘭州新區稅務局為在哈薩克斯坦投資發展的蘭州大宏工程設備有限公司開具了《中國稅收居民身份証明》。據悉,這是蘭州新區開出的第一張…【詳細】